言回昭王,憂心忡忡,徘徊在殿內,時望向殿外,若有人見之,必是大驚。那昭王滿頭盡是白髮,似雪亦似雲,然華麗之赤色帝袍,卻盡把此掩蓋;坐於椅上,木器芬香,聽樂師奏編鐘聲,卻憂心忡忡。屏風擋側顏,然樂師即便專心演奏,亦可聽昭王之嘆氣聲。

忽有甲士跪曰:「天子,太祝祝雍,祝成皆至,可否見?」

昭王整理儀態,眉眼微鈎,不怒自威,答曰:「見。」

太祝者,皆以祝為姓,一脈相承,世代皆然,自文王羨里演後天,六十四卦定周易後,箕草代龜獸骨,實乃功德無量也。今朝雖王氣盛而神道衰,然亦有祭祀之道,莫說前朝逢必卜。昔商有成湯以身祭天,求得占卜法;今周有文王傳後天卦,齊有太公傳望氣術,魯有周公傳禮樂卜,燕有召公傳歸雁佔,就連那四夷之地,聞西戎處有一神女,善巫術,號天帝之女,人稱「西王母」也;東夷亦有以人祭母神之傳統,簡直不可理喻也。南蠻,崇巫那巫窺之法,可比宗周也。就連那北狄蠻荒之地,亦有祭天之所於燕山中。奈何四夷之地乃蠻夷,無史載其也,昔日文王,太公暗至崑崙尋仙,太公將此記於兵書中,方可得知。

思緒使然,昭王暗自失神,見祝雍,祝成跪於身下,俯視問曰:「兩位太祝免禮,有何要事?」

祝雍哭泣曰:「我王,天不𧙗周,我王遭刺殺之事已至各邦國,唯恐人心之變矣。」

祝成亦哭泣曰:「我王,我等一眾太祝夜觀天下,皆知紫薇星暗,王道氣微,天命搖搖欲墜。奈何不知乃諸侯,亦或四夷之中有奇士,可觀天相,滿城百姓今皆以此為飯後余談。」

昭王仍面不改色,傳令曰:「傳辛公,祭公來見我。」又曰:「兩位太祝可知謠言出自何處?如何可破?」

祝成曰:「稟天子,臣不知。然,傳此謠者必不服我周之人也。然,謠言亦可為人所控,星相之言,百姓不知,我王只需言此並非凶兆,五色之光環繞於紫薇帝星旁,赤霞光萬丈,乃四夷臣服之兆也。便可破之。」

昭王大喜,稱贊曰:「不愧乃寡人之太祝也。」心卻憂之,已有猜測,下詔於南宮達,及宗室將領姬陳,命二人搜城,抓捕可疑之人。又命太史曰:「春祭日之事,史書斷不可記也,若記便焚之。不從?你之族人,便世世代代為罪人也。」

太史跪曰:「請天子開恩。」

昭王笑之,不理,見太史退下,然太史內心卻暗自腹誹,作詩曰:「王者之末,狂妄敗之。伯益何敗?輕敵大意;夏桀何亡?非人哉也;帝乙何亡?不尊天命;商紂何亡?不聽進言;凡此之事,史書皆記,焚史滅書,王道之衰!」

不到七柱香時間,卻見三人忙衝衝進入大殿,皆跪,一人滿面鬍鬚,中氣十足曰:「臣辛氏之首領,辛公,見過天子。」另一人白髮蒼蒼,虛弱曰:「臣祭氏之首領,祭公,見過天子。」卻見那年輕之人,朝氣蓬勃曰:「臣祭氏子謀父,見過天子。」

昭王好奇曰:「祭公,那少年,乃是你後人乎?」

祭公答曰:「我王,臣忽感命不久矣,因此將其帶置王前。」

昭王搖頭,曰:「不應如此,因帶於太子眼前。」又問曰:「近日城中之謠言,你們可聞乎?」

辛公奉上春祭日刺殺昭王之匕首,答曰:「我王,此謠言,定是殷人所傳。且看匕首,刻有玄鳥之紋,「天命玄鳥,降而生商」,可見殷人欲要復辟。」

祭公打量匕首,片刻,卻搖頭曰:「非也,非也。我王,此匕首之光亮,上刻有日月星辰,塗滿毒藥,尾端乃齊地之奇珍禽羽,銅乃是晉南之銅,匕首之柄以魯縞包裹,乃用陳地之上好桃木。刺客將其藏於宋國之陶,以燕之白狐裘包裹。難說誰人為也。」

昭王臉色一變,憂也,片刻,卻大喜之。拍桌,起身定音曰:「寡人心有斷絕,以刺殺之事乃南淮夷所為也。我欲興兵南徵,以報此仇也。」

祭公忙跪曰:「王者興師必有仁義之名,那淮夷有何罪也?武王伐紂時亦定十罪於紂王,天下人方才信服。」

昭王笑曰:「此淮夷亦有十罪,我說你們寫。」三人齊上前,聽昭王道那淮夷十大罪。昭王曰:「淮夷之人,目無尊卑,私與南淮夷,荊楚之蠻聯手,號聯軍十萬,然此不過一二萬,遠不及我大周之軍力。此毫無仁義,今時乃春日,神農氏雲:「春耕,夏耨,秋收,冬藏,乃農之本也」那淮夷聯軍卻四渡溳水,圍困曾國,此乃漢陽諸姬之難也。罪之一也。」

然而,謀父卻遲遲不下筆,小聲言曰:「此神農氏之言,怎不似古人焉?」

祭公連忙小聲曰:「改成古人曰便可。」

昭王又曰:「十六年時,我軍乃正義之師,南徵戰無不勝,淮夷皆懼,獻上降書,然實乃面服心不服也。今淮夷又捲土重來,欲報仇雪恨,然實乃禍害南土之舉,戰火灼燒大地,莫如古之旱魃也。哀嚎遍地,血流成河,此乃荼毒萬民之難也。罪之二也。」

謀父又小聲言曰:「昔日南徵莫非無哀嚎遍地,血流成河焉?」見祭公臉色之差,謀父連忙閉嘴。

又見昭王曰:「淮夷遣刺客於春分之祭欲殺寡人,實乃不尊周室之舉。然幸得有天命庇佑,鳳鳴於耳,大周天命不絕,令寡人大難不死。然淮夷之人卻散播謠言,言天命不𧙗周,今時之日,滿城之內沸沸揚揚。然此並非不詳之兆也,太祝祝成告寡人曰:「五色之光環繞於紫薇帝星旁,赤霞光萬丈,乃四夷臣服之兆。」淮夷之舉,此乃蒙騙愚民之難也。罪之三也。」

謀父只敢暗自腹誹曰:「刺殺之事,四夷,諸侯,太子皆有嫌疑。唯有一致對外,方可掩蓋此罪魁禍首,莫非此乃太子所指使?」

昭王又曰:「淮夷行僭越之舉,與我周爭奪銅脈,欲鑄兵以抗宗周之軍,此乃謀反也。壟斷銅脈,以練冶煉之術,以致禮器之材不足,使我周禮樂之器降質,以致以廢銅與新銅融合,斷我周之文明也,此罪過,便是問那甲骨,烈火燒之,盡裂開之。天神大怒也,寡人亦大怒也。此乃禮樂文明之難也。罪之四也。」

謀父腹誹曰:「貴族皆知,周之禮劍不如楚地淮夷之劍也。一者笨重,一者輕巧,世人仰望星空,皆願隨風而起,而不願留於大地。」

昭王又曰:「淮夷之亂軍不敬王法,破城,焚史,欲葬我周之文明也。掠奪南伯之編鐘,五年之心血,曾國之瑰寶,卻於蠻夷之手。如若不除此亂軍,朝有一日,我周之九鼎豈不落於他人之手,蠻夷之輩,可惡可恨可憎也,此乃天下存亡之難也。罪之五也。」

謀父繼續腹誹曰:「昔日,周滅商,焚商史,商滅夏,亦然。十六年南徵,亦焚淮夷之文明史,如此反復,新朝燒舊史,後人難知之。」

昭王又曰:「淮夷之人不尊天命,我周乃有夏之正統,鳳鳴岐山,彰顯其德,那亂軍之賊不敬禮法,欲圖謀反,妄圖取代我周成為天下之主,此乃大逆不道,不忠不孝之舉,亦乃我周國運之難也。罪之六也。」

謀父詫異,卻依舊內心暗自腹誹曰:「此乃欲加之罪也。」

昭王又曰:「淮夷乃五服之荒服,當嵗貢,然今卻不祭,亦不入朝覲見,此有違周禮。若天下諸侯有樣學樣,那天下豈不都亂套。此乃周禮崩潰之難也。罪之七也。」

謀父腹誹曰:「荒服無需進貢,只需臣服便可。王,莫非已列舉不出淮夷之罪?」

昭王又曰:「淮夷之人稱其乃三苗之後裔。然,昔日唐堯與三苗戰於丹水之浦,以服南疆。虞舜竄三苗於三危,亦南徵三苗也。禹破三苗,以建功業也。此等上古之賢王亦出兵伐之,可見三苗之人反復無常,不守信,不服管教。王師出征乃教化萬民之舉。乃淮夷不遵有夏,此乃文明對立之難也。罪之八也。」

謀父依舊腹誹曰:「世人皆知,夏後氏化胡入夷狄。夏之正統不在我周,而在東夷北狄也。」

昭王又曰:「淮夷自號三苗之後,虞舜南徵三苗不復,道死蒼梧,寡人是問。此乃王道隕落之難也。罪之九也。」

謀父驚訝腹誹曰:「今夕是何年?千年之事,怎反復再提?如此蠻夷之言,若由我說,我便是夷,夷便是我,夷吾也。」

昭王苦思冥想,又曰:「普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣。淮夷之舉,乃冒犯我周也。此乃大周盛世之難也。罪之十也。」

謀父大驚腹誹曰:「此言,可見王道衰微之勢也。」

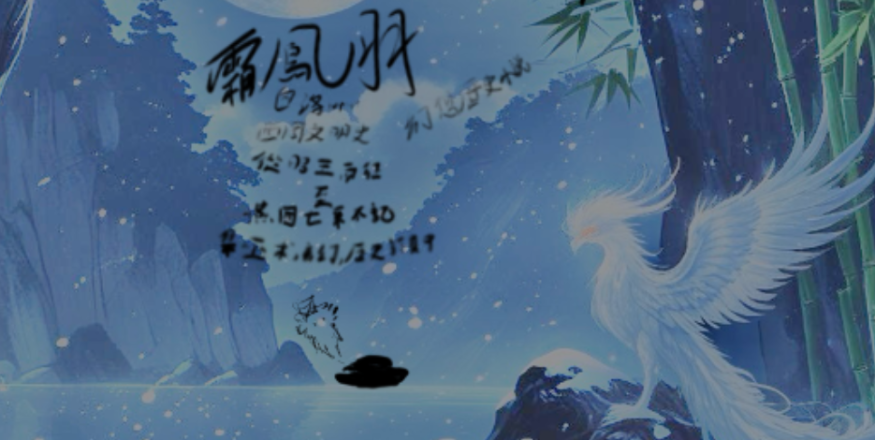

昭王望天空之月,詩性大發,作詩曰:「周邦歲歲,天下承平。紫微星明,萬光聚攏。禮法宗周,天下共主。四夷之秋,有夏之春。周原之地,岐山鳳嗚,千秋之業,願此功成。」

ns216.73.216.6da2