凌晨三點,我死命地睜著那雙乾如沙漠的眼睛,目不轉睛地盯著電腦螢幕,手指在鍵盤上敲打著第 37 版的咒語:「生成一份詳細的網路行銷策略報告,包含數據分析、競爭對手研究、目標受眾分析、內容行銷策略、社群媒體計劃、預算分配建議,使用專業但易懂的語言,加入創新觀點,字數約 2000 字,格式為 ...」

發送。等待。審視結果。皺眉。刪除。41Please respect copyright.PENANA7ps22Clkay

重寫咒語。41Please respect copyright.PENANAGSntufjiPS

再發送。再等待。再審視結果。再皺眉。再刪除。

這已經是我坐在電腦前重複這個循環的第三天!

「如果我自己做這些研究需要多久的時間?」大概需要四個小時。而我已經花了將近十二個小時在「調教」AI 幫我節省時間,但對結果仍然不滿意。

在這無止盡的審視與重複修正中,我陷入了某種近乎失控的狀態,感覺自己的思維彷彿被某種力量吸走。

當 AI 成為思維黑洞

「我花了這麼多時間到底做了什麼?」這個問題像一記悶棍,因為當我試著回想這十二小時所做的事,腦海中只有一片空白。

一陣莫名的寒意竄上背脊,恐懼猝不及防地湧上心頭。「我的思緒被吞噬了!這是…思維黑洞!」這驚人的發現,讓我在凌晨三點十五分終於清醒過來。

我陷入了「AI 黑洞」——被AI的無限可能性吸引,卻在追求完美結果的過程中迷失自我。如同真正的宇宙黑洞一般,一旦進入,神智、思維、邏輯甚至感官都會被吸入其中,難以脫身。

若是僥倖逃脫,你會驚訝地發現,外界的時間已經過去很久,而你,卻只是在原地打轉。

為什麼我會陷入AI黑洞?

凌晨三點的我,明明可以用四小時完成工作,卻因為想用 AI「提高效率」而耗費了三倍的時間。這不禁讓我思考:「為什麼我會陷入這樣的困境?是 AI 的問題,還是我使用 AI 的方式出了問題?」

於是我帶著這個疑惑,開始回顧從前使用 AI 的各種情境。究竟在什麼情況下,我會墜入黑洞而不自知?

我發現,要進入黑洞其實非常容易。因為黑洞總共有三個壯觀且絢麗的入口。然而,這些美麗的背後各自都隱藏著致命盲點,而這往往源自於我們內在不願承認的弱點。

絢麗的黑洞入口

- 入口一:完美藍圖41Please respect copyright.PENANA58XS2VMNsP

「再調整一下提示詞,結果就會更好。」41Please respect copyright.PENANAObYZ8ADibm

這是我對自己說的謊言。不斷修改提示詞,期望 AI 能夠讀懂我心中模糊的完美藍圖。每次看到結果與期望有落差,就忍不住再調整一次,再一次,再一次…最終,不是 AI 無法達到完美,而是我對它抱持了不切實際的幻想。這種追求,正是完美主義偽裝的拖延症,也成了我們逃避真正開始的安全裝置。 - 入口二:酷炫應用41Please respect copyright.PENANAonTO0f8ECF

「有人用 AI 做了超酷的東西,我也要試試!」41Please respect copyright.PENANAycmeHM8EGR

這是另一種常見的陷阱。我時常被社群媒體上充斥的各種 AI 成功案例誘惑:暢銷小說、精美海報、酷炫影片…然而對於這些應用,我根本不知道自己期望看到什麼結果,只是因為 FOMO 而盲目跟風、焦慮競逐,最終陷入無意義的嘗試,以填補個人價值流逝的恐慌。 - 入口三:效率提升41Please respect copyright.PENANAl9LTNitWTK

「我要用 AI 來教我如何更有效地使用 AI。」41Please respect copyright.PENANAnlp7k4zVsN

這聽起來很聰明,實則是一個無限自指的荒謬閉環。曾有人建議我:「先請 AI 幫你歸納所有提示詞優化技巧,然後由 AI 依照它給的建議,再去修正提示」。結果陷入了一個詭異的循環:讓 AI 給「最佳實踐」,再讓 AI 按照這些「最佳實踐」來生成更多「最佳實踐」。這無非是全然地享受 AI 替代思考的快感。

黑洞背後的內在驅力

這些絢麗的入口之所以誘人,往往是因為它們迎合了我們內心深處不願承認的致命弱點。我們害怕面對真正的工作,所以把時間花在調整提示詞上,告訴自己這也是「工作」的一部分。害怕錯過 AI 帶來的革命性變化,卻也因此產生了過度依賴、責任轉移的心態。而這些,都會將我們一點一點地拽向事件視界。

- 完美主義的糖衣包裝:實則是拖延症的精緻藉口,讓我有理由不斷推遲真正的開始,因為「還沒完美」。

- 逃避開始的安全裝置:寧可面對冷漠的聊天視窗,也不願承受白紙帶來的壓力,AI 變成了一個心理上的緩衝區。

- FOMO驅動的倉鼠輪:看到別人用 AI 做出驚人內容後,陷入「我必須更會操控它」的焦慮競逐,擔心自己落後。

- 價值流逝的恐慌轉移:潛意識裡害怕「若連提示詞都寫不好,是否會被社會淘汰?」,於是將個人價值的焦慮轉移到對 AI 的掌握程度上。

- 思維外包的快感成癮:享受 AI 替代思考的瞬間輕鬆,卻忽略了自己認知肌肉正在萎縮的危險。

而且這些弱點並非孤立存在,它們相互交織、相互強化,形成了一個難以脫身的惡性循環:完美主義導致拖延,拖延又成為逃避開始的藉口;FOMO 刺激下的恐慌,進而盲目使用 AI,而又因產出無價值內容導致恐慌加劇,進一步催生對 AI 的過度依賴。

一旦依賴成癮,即使 AI 給出的答案完全不符合需求,也會讓我抱持「總比自己從零開始還好」的錯誤信念。

黑洞最可怕的不是時間流逝,而是思考權被無聲蠶食。這種逃避自己思考和決策責任的依賴行為,將會漸漸導致我們失去獨立思考的能力。最終,墮入「無用階級」。

洗衣機洗碗謬誤

凌晨三點半,我終於放棄了與AI的拉鋸戰,起身走向廚房,想倒杯冰水讓自己冷靜。玻璃杯中水流清脆迴響時,我盯著水槽裡堆積的碗盤,突然靈光一閃:「我是不是在用洗衣機洗碗?」

這個荒謬的念頭讓我忍不住笑了出來。洗衣機是設計來洗衣服的,不是洗碗的。把碗放進洗衣機,結果會如何?有些堅固的碗盤或許能倖存,但大部分會在劇烈的旋轉中碰撞破裂。即使僥倖不破,洗衣精的化學成分也不適合清潔餐具,更別提洗衣機的結構根本不是為了清除食物殘渣而設計的。

這不正是我使用 AI 的寫照嗎?正是因為對 AI 的本質和能力範圍缺乏清醒認知,加上內在弱點的驅動,才讓我反覆將不適合的任務強行丟給 AI,最終陷入黑洞。

AI 就像家電,有其特定的設計目的和適用範圍。就像洗衣機不能洗碗、烤箱不能洗衣、冰箱不能烘乾一樣,AI 不是無所不能的解決方案生成器。我錯將它用在它本不擅長、無法勝任,甚至是我自己也不知道任務是什麼的任務上,卻還怪罪結果不夠完美,然後在不斷調整提示詞的過程中,陷入無盡的黑洞。

我忘記一個簡單的事實:AI 有其擅長和不擅長的領域。

被黑洞吸入的根本問題,就是在這樣的洗衣機洗碗謬誤之下,不斷地把「不適合交給 AI 的任務」強行丟給它,卻又因為結果不如預期而不停優化。最終,AI 沒有幫到我,反而吞噬了我本該發揮的思考與判斷能力。

經過反覆的思考,我整理出三類常見的洗衣機洗碗謬誤:

謬誤類型一、「洗菜」任務:有更佳選擇

這類任務 AI 勉強能完成,但效果不盡理想,就像用洗衣機洗菜——菜是洗乾淨了,但也可能被攪爛。

- 典型案例:詩歌、散文等文學作品翻譯。AI 不懂人類的情感,針對富含詩意或獨特情感的內容,往往會喪失語言的韻律和意境。

- 為什麼會犯這種謬誤:通常是因為我們高估了 AI 的情感理解能力,或者低估了任務的複雜性。我們看到 AI 在某些文學任務上的表現,就誤以為它能處理所有文學工作。

謬誤類型二、「洗碗」任務:結果不穩定

這類任務是最常犯的錯誤,其結果不穩定,成功率難以預測,就像真的用洗衣機洗碗——堅固的碗盤或許能倖免,脆弱的卻必定粉碎。

- 典型案例:完全託付創意工作、投資建議、需要綜合判斷的決策等。AI 可能在某些情況下提供有價值的見解,但也可能產出誤導性的結果。這類任務需要人類的監督和判斷,不能完全依賴 AI。

- 為什麼會犯這種謬誤:這通常源於我們對 AI 能力的過度信任,以及對任務風險的低估。我們被 AI 偶爾的出色表現所迷惑,忽略了它在複雜判斷上的不穩定性。

謬誤類型三、「洗車」任務:根本行不通

這類任務 AI 根本無法勝任,就像用洗衣機洗車——這已經不是洗得乾不乾淨的問題,而是車本來就開不進洗衣機裡!硬要這麼做的話,恐怕只會兩敗俱傷。

- 典型案例:涉及健康、情感、法律、道德以及任何必須承擔風險責任的複雜任務。這些領域需要專業知識、人類情感理解和道德判斷,AI 缺乏這些能力,強行使用可能導致嚴重後果。

- 為什麼會犯這種謬誤:這往往是因為我們對 AI 的本質缺乏基本認知,或者以為 AI 已經具備了人類級別的智慧和判斷力。

我在用洗衣機洗碗嗎?

如果我正在用洗衣機洗碗,我能夠即時察覺嗎?當我的思緒早已被洗衣機漩渦拽進黑洞裡,這樣停止思考的我,又如何知道自己已經深陷其中?

這正是 AI 黑洞最危險的地方:它不是即時的錯誤,而是緩慢地蠶食我們的思考力。

不過好消息是,當我們開始懷疑自己是否已經停止思考,這就是一個覺察的契機。為了幫助我們能夠及時發現並脫離思維黑洞,我設計了一套「黑洞檢查清單」與「逃生指南」。

黑洞檢查清單

以下六個警訊可以幫助我們及時檢查自己是否已經陷入 AI 思維黑洞:

- 我已經重寫提示詞超過五次,但差異只是把「精美的」改成「極致細緻、高度美學設計、視覺震撼、令人驚艷、極具現代感、質感非凡、色彩和諧、富有創意、優雅高貴、風格統一的」華麗形容詞堆疊

- 我對 AI 的結果感到不滿意,但還是覺得「再改一次就會好」

- 我已經忘記原來的目的是什麼,只想把結果「用好」

- 我不敢關掉對話視窗,害怕錯過馬上要出現的「完美藍圖」

- 我認為提示詞寫得不夠好,而不是這個任務不該交給 AI

- 我不知道我的完美藍圖長什麼樣子,希望 AI 可以幫我找出來

只要符合任何一項,很可能已經一隻腳踩進黑洞裡了。41Please respect copyright.PENANACjEogXdIKp

符合三項以上,百分之百已經掉入黑洞漩渦,這時候必須盡快進行以下自救提問!

黑洞逃生指南

一旦發現自己已經陷入思維黑洞,以下四個問題能夠幫助我們重新把思考拉出黑洞:

問題一:「我原本想要的是什麼?AI 的結果是否真正符合我的需求?」41Please respect copyright.PENANAo1WqAIu02w

這個問題將焦點重新回到「人的需求」上,而非「機器輸出」。它迫使我們清晰地定義自己的目標,而不是被 AI 的可能性所迷惑。

問題二:「為什麼 AI 沒辦法一次到位?是因為我沒給足夠資訊,還是這項任務本質上就不適合 AI?」41Please respect copyright.PENANAsX3DZv9JIi

這個問題幫助我們判斷是否該砍掉不合理期望,回到任務本身。它讓我們思考 AI 的局限性,以及任務的本質特性。

問題三:「如果不用 AI,我能夠如何在有限時間內完成這件事?」41Please respect copyright.PENANAwxYhRohQNh

這個問題幫助我們列出純人工的工作流程與時間成本,衡量是否真的需要 AI 幫忙。它讓我們回到解決問題的本質,而不是沉迷於工具本身。

問題四:「這份產出需要多少創意或責任判斷?AI 的答案是否能承擔後續風險?」41Please respect copyright.PENANAS4ZzWKzEc9

這個問題幫助我們評估任務的風險和責任,判斷是否屬於「高影響、高風險」的任務。它提醒我們在關鍵決策上保持人類的把關。

只要意識到「我已經陷入黑洞」並且能夠問自己這些問題,腦袋就已經脫離黑洞;剩餘的身體部分,則在於是否有決心暫時放下那個 AI 對話視窗,真正開始邁開步伐。

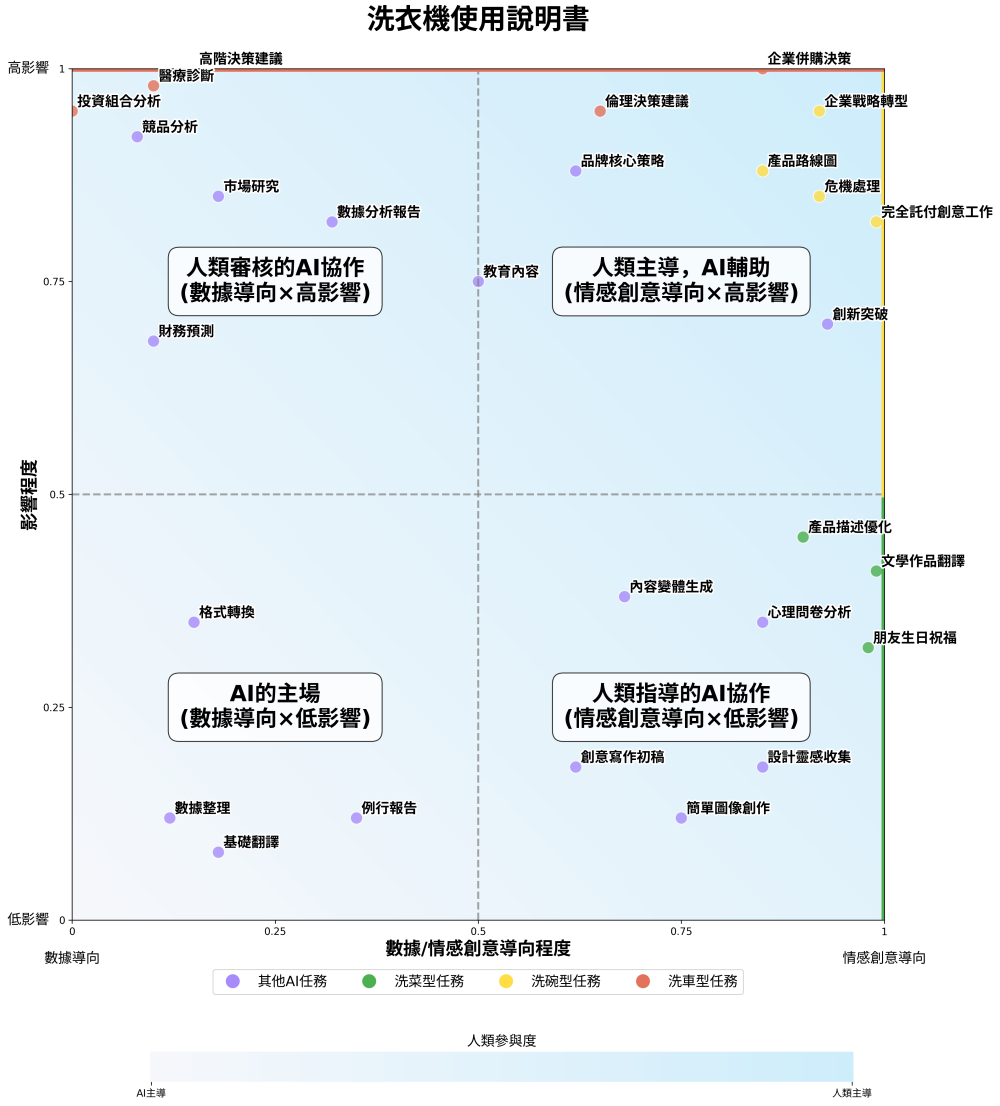

洗衣機使用說明書:AI 任務分類矩陣

既然知道了「洗衣機洗碗謬誤」的危害,我們該如何從一開始就避免這種錯誤呢?難道直接不使用 AI 嗎?

不,AI 絕對可以用,但使用前必須先看懂洗衣機使用說明書!

此說明書可以作為快速判斷一項任務是否適合交給 AI,以及應該如何與 AI 協作的指南。說明書有兩個維度:

- X 軸(任務性質):從「數據導向」到「情感創意導向」

- 數據導向:有明確標準、可量化、邏輯性強的任務

- 情感創意導向:需要情感理解、創意思維、主觀判斷的任務

- Y 軸(影響程度):從「低影響」到「高影響」

- 低影響:錯誤後果輕微、容易修正、風險可控的任務

- 高影響:錯誤後果嚴重、難以挽回、風險重大的任務

這個矩陣將任務分為四個象限,每個象限對應不同的 AI 使用策略,也與前文提到的「洗菜」、「洗碗」、「洗車」謬誤有著密切關聯。

AI 的主場:數據導向×低影響(左下)

這個象限的任務是 AI 的「主場」,可以放心交給它處理。就像洗衣機洗衣服,這是它的設計用途,效果好且風險低。

- 例如:數據整理、簡單摘要、基礎翻譯、格式轉換、表格生成、例行報告等。這些任務通常有明確的標準,結果容易驗證,即使出錯也不會造成嚴重後果。

- 使用建議:直接交給 AI 完成,只需簡單檢查結果即可。這裡不存在「洗衣機洗碗謬誤」,因為用洗衣機洗衣服是天經地義的事。

人類指導的 AI 協作:情感創意導向×低影響(右下)

這個象限的任務需要創意思考,但影響較小,適合人類提供方向,AI 協助執行。就像洗衣機洗毛衣,需要特殊模式和注意事項,但基本可行。

- 例如:創意寫作初稿、設計靈感收集、內容變體生成、簡單圖像創作等。這些任務需要一定的創意,但通常是探索性質,結果可以人為調整。

- 使用建議:提供明確的創意方向和參考,讓 AI 生成初步結果,然後由人類修改完善。避免期望 AI 一次性生成完美結果。

- 注意事項:X 軸越靠近「情感創意」,就越接近前文的「洗菜」任務——AI 勉強能完成,但效果不一定理想,需要謹慎使用。

人類審核的 AI 協作:數據導向×高影響(左上)

這個象限的任務雖然以數據為基礎,但影響重大,需要人類的專業判斷。就像洗衣機洗貴重衣物,可以使用但需要謹慎設置並進行後續檢查。

- 例如:數據分析報告、市場研究、競品分析、財務預測等。這些任務有明確的數據基礎,但結論和建議可能影響重要決策。

- 使用建議:讓 AI 處理初步數據分析和整理,但人類必須審核結果、驗證邏輯,並做出最終判斷。不能完全依賴 AI 的結論。

- 注意事項:Y 軸越靠近「高影響」,就越接近前文的「洗碗」或「洗車」任務——結果不穩定或不該由 AI 決策,需要人類把關。

人類主導,AI 輔助:情感創意導向×高影響(右上)

這個象限的任務需要高度創意和專業判斷,影響也最為重大,不適合完全交給 AI。就像洗衣機洗名牌包,不僅不合適,還可能造成嚴重損失。

- 例如:品牌核心策略、教育內容、創新突破等。這些任務需要深厚的專業知識、豐富的經驗和人類特有的洞察力。

- 使用建議:人類應主導整個過程,AI 僅作為輔助工具提供參考資料或處理瑣碎任務。核心思考和決策必須由人類完成。

- 注意事項:越靠近「情感創意」和「高影響」,就越接近前文的「洗車」任務——根本行不通,強行使用可能導致嚴重後果。

有了這個說明書,我們就可以更清晰地判斷每項任務應該交給 AI 多少責任,以及需要投入多少「人類」的思考。

在看懂洗衣機說明書後,就把碗盤留給雙手,把床單扔進滾筒吧!

人機合一

凌晨四點,我總結出了最適合我的人機合一模式:不是人變成機器,也不是機器取代人,而是人與機器各自發揮所長。AI 不該是我們大腦的替代品,而是我思考的延伸;不該是競爭對手,而是協作夥伴。

在真正的人機合一模式下,我們善用 AI 快速收集資料、制定草稿、提供多項可能性,並根據個人的專業或理解進行迭代修改。

這樣一來,我們既能利用 AI 的效率,也能保留自己的思考印記;既利用了 AI 的發散思維,也保持了自己的判斷力。41Please respect copyright.PENANACWJHFpBxXr

這種模式下的「完美藍圖」,不再是期望 AI 憑空創造,而是以 AI 的初步產出作為起點,經過人類的智慧打磨、修改、完善,最終達到心中的理想狀態。

凌晨五點,我在廚房親手洗淨最後一只瓷盤。日光穿透窗戶,在盤緣折射出虹彩——那正是 AI 永遠無法複製的,現實世界的稜角與光澤。

真正的效率革命,不在於把更多碗盤塞進洗衣機,而在於清醒認知,有些餐具注定要親手擦亮,因為觸摸的溫熱感,本身,就是價值。

當 AI 的轟鳴聲再次誘惑你時,請記住:41Please respect copyright.PENANAChTtwKOUrSns216.73.216.146da2

「所有值得留存的作品,必然烙著,人類思考的印記。」