x

x

Hazim, Januari 2015

Sejak tahu Fakhri akan berhenti, hari-hari yang aku lalui seakan punya garisan halimunan yang makin menghampiri hujungnya. Masa yang dulunya terasa panjang, kini seperti pasir halus dalam genggaman - semakin erat aku cuba genggam, semakin laju ia tumpah pergi.

Fakhri maklumkan dia akan ke IKBN Kemasik. Terengganu. Jauh. Lebih jauh dari capaian mana-mana alasan untuk 'singgah kejap'.

"Saya dapat masuk," katanya sambil senyum, lepas hantar dulang ke dapur belakang.

"Alhamdulillah... baguslah," jawabku, perlahan. Entah kenapa, ada kelat pada lidah waktu ucap tahniah.

Dia sambung cerita dengan semangat yang aku sendiri bangga, tapi dalam hati... Tuhan, betapa aku tak bersedia.

_______________________________________

Kami kerja macam biasa lepas tu, cuma aku sedar - aku lebih banyak memandang dia diam-diam. Aku rakam setiap gerak, tiap tawa dia. Nak simpan semua tu dalam memori. Aku tahu, aku takkan dapat ulang babak ni lagi. Bila dia gurau kasar, aku tak balas, cuma senyum. Bila dia tiba-tiba tepuk belakang aku sambil menyanyi lagu jiwang, aku gelak lebih lama dari biasa.

"Abang senyap semacam sejak akhir-akhir ni. Tak sihat ke?"

"Takde apa... mungkin sebab aku sedar kita dah tak lama..."

Fakhri pandang aku, mata dia tenang. Dia duduk depan aku waktu tu, lepas syif malam terakhir kami bersama.

"Saya cuma pergi belajar, bukan ghaib. Kita still boleh sembang kan..."

Aku angguk. Tapi dia tak tahu, ini bukan pasal WhatsApp atau panggilan suara. Ini tentang kehilangan satu rutin, satu jiwa yang selama ni buat dunia aku terasa penuh walaupun sunyi.

_______________________________________

Malam tu, lepas habis kerja, aku ajak dia lepak rumah. Kali terakhir mungkin, sebelum hidup ni bergerak ke bab lain yang tak ada dia setiap hari.

Kita borak panjang malam tu, sambil makan maggi dan minum kopi susu. Dia cerita pasal harapannya kat tempat baru, aku dengar sambil tahan air mata. Waktu tu, aku tak nak jadi selfish. Ini impian dia. Dia layak kejar cita-cita.

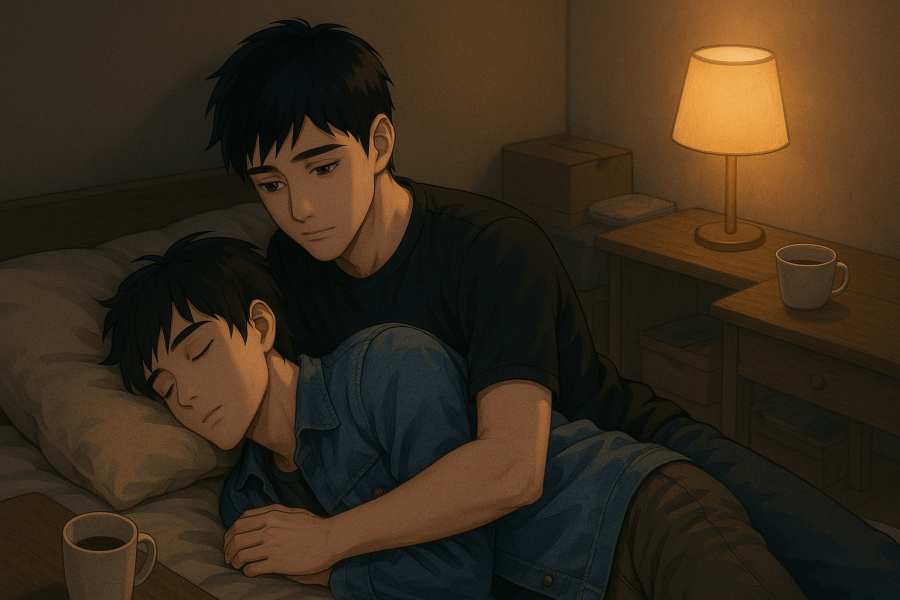

Bila malam makin larut, dia baring dulu. Aku susul kemudian. Tilam bujang itu jadi ruang paling sempit yang pernah aku rasa. Bukan sebab ruangnya kecil, tapi sebab emosi dalamnya terlalu penuh. Kami kongsi bantal. Bahu dia rapat pada dadaku. Lengan dia menyentuh lenganku. Nafas dia perlahan. Tenang.

Dan waktu itu, dalam senyap yang terlalu keras, aku peluk dia. Bukan rapat, bukan terburu. Tapi cukup untuk aku rasa dia masih di sisi. Cukup untuk hati aku berhenti sekejap dari terhempas.

Dia tak gerak. Tak tolak. Cuma diam. Dan aku tahu... dia sedar. Tapi dia biar. Aku tak buat apa-apa lebih dari itu. Aku cuma kemaskan pelukan, perlahan. Dan dalam diam, aku bisik sesuatu yang tak berbunyi;

'Kalau ini kali terakhir aku rasa kau dekat, biarlah aku simpan rasa ni sampai bila-bila.'

Dan malam itu, aku tidur dalam pelukan paling sunyi... tapi juga paling penuh kasih yang tak pernah sempat aku lafazkan.

"Kalau kau takde kat sini nanti, aku rasa aku pun tak boleh bertahan lama kat tempat ni." Itu antara kata-kata terakhir aku padanya pagi esoknya. Dia senyum. Peluk aku sebentar. Hangat, tapi tak lama.

"Kuat la. Abang selalu nampak kuat."

Tapi dia tak tahu, dia sebenarnya kekuatan aku.

Waktu dia melangkah keluar pintu rumah, aku rasa satu bahagian dalam diri aku ikut melangkah pergi bersama dia.

Dan aku pasti bahagian tu takkan pernah terisi sejak hari itu.

ns216.73.216.8da2