x

x

Hazim, Januari 2015

Malam terakhir sebelum Fakhri bertolak ke Terengganu, langit Seremban seperti mengerti resah yang berselirat dalam dada aku. Hujan turun rintik-rintik, membasahi bumi yang sunyi, seperti irama perpisahan yang perlahan-lahan mengalun.

Petang itu, Fakhri singgah ke restoran buat kali terakhir. Bukan untuk bekerja, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua. Selesai bertegur sapa dan bersalaman dengan yang lain, dia datang kepada aku dengan senyum nipis yang aku kenal. Tapi kali ini penuh dengan sesuatu yang tak terucap.

Kami duduk berdua di bangku belakang restoran, tempat biasa kami habiskan malam selepas waktu kerja. Suasana sepi seketika. Hanya diam, dan angin malam yang menyapa seperti tahu ini mungkin kali terakhir kami duduk begini.

"Fakhri nak pergi jauh," dia bersuara perlahan, memandang ke jalan yang lengang.

Aku angguk perlahan, cuba sorokkan gundah di sebalik wajah tenang. "IKBN Kemasik tu bukan dekat... jauh jugak tu."

Dia senyum. "Tapi mungkin ni jalan terbaik. Dah lama nak sambung belajar. Kena juga kejar cita-cita, kan?"

Aku tunduk, jari-jemari menggenggam cawan kopi yang hampir sejuk. "Kau memang patut kejar apa yang kau nak, Fakhri. Aku... aku bangga dengan kau."

Dia pandang aku lama. "Abang Hazim... terima kasih. Banyak sangat abang bantu saya selama ni. Saya takkan lupa."

Aku gelak kecil, pahit di hujung suara. "Jangan lupa aku je, tu cukup."

Fakhri angguk. Tapi aku tahu dalam hati, sesuatu sedang mengendur, seperti ikatan yang perlahan-lahan terlerai dari simpulnya. Malam itu kami pulang tanpa banyak bicara. Hanya sunyi menemani. Aku mahu peluk dia. Tapi cukup sekadar jarak itu.

_______________________________________

Hari terakhir itu datang juga. Senyap. Tanpa bunga, tanpa pelukan, tanpa sesi perpisahan yang rasmi.

Aku tak pergi hantar dia ke terminal. Alasannya? Sibuk di dapur restoran. Tapi hakikatnya, aku takut. Takut kalau aku tengok dia melangkah pergi dengan mata aku sendiri, hati aku tak akan sempat berpura-pura kuat.

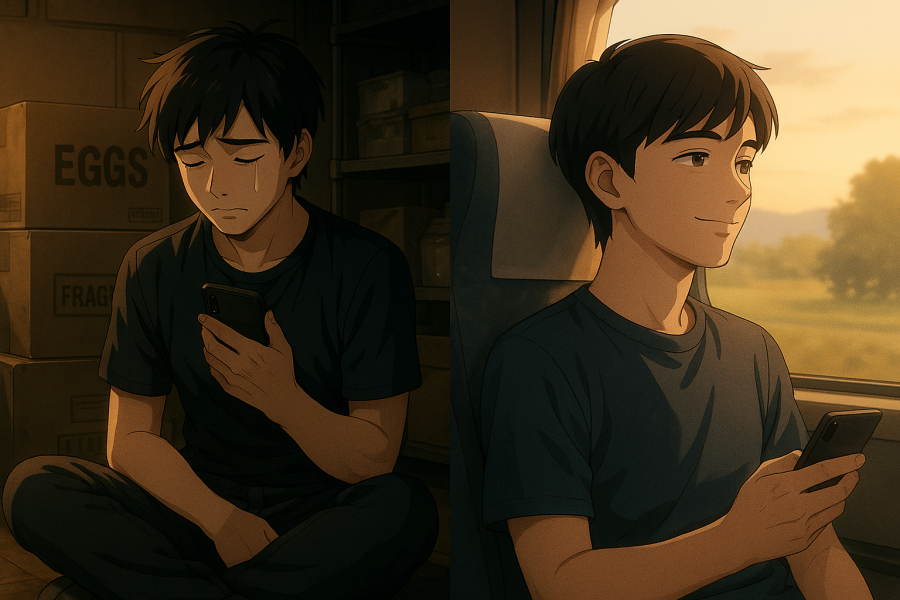

Jadi aku duduk diam-diam di stor belakang, kononnya kemas stok barangan yang baru sampai. Tapi sebenarnya aku duduk bersila atas kotak telur, sambil buka satu-satu mesej lama kami dalam telefon. Jari aku menggigil waktu aku taip satu pesanan yang entah ke berapa kali aku draf sebelum berani tekan "send".

"Hati-hati kat sana. Kalau rindu, tahu mana nak cari abang, kan?"

Balasannya sampai tak lama kemudian. Ringkas, tapi cukup untuk runtuhkan semua pertahanan yang aku bina sejak semalam;

"Rindu tu pasti. Jaga diri tau, abang Hazim."

Aku tunduk. Telefon aku genggam kemas. Dan buat pertama kalinya sejak dia beritahu akan pergi... air mata aku jatuh sendiri. Tanpa isyarat. Tanpa bunyi.

Petang itu, restoran terasa macam dunia lain. Bunyi senduk berlaga, pinggan berderai, suara Firdaus marah-marah, semua kedengaran seperti dari dunia yang jauh. Pelanggan masih ramai. Tapi kerusi kayu di hujung pintu masuk, tempat dia biasa duduk tunggu aku habis kerja, tetap nampak paling sunyi.

Rasa kosong. Tapi bukan kosong biasa.

Bayang dia masih di situ. Duduk bersandar, tangan lipat ke belakang kepala, senyum sambil gerakkan kaki kiri ke kanan. Ketawa dia yang selalu lambat masuk, langkah canggung dia bila cuba melintas dapur sempit, semua masih hidup dalam kepala aku. Macam baru semalam.

Aku cuba teruskan kerja macam biasa. Tapi tangan aku tak berhenti basuh pinggan yang sama. Satu piring kecil aku sental entah berapa kali, bukan sebabkan kotor, tapi sebab aku tak nak beralih.

Aku tak nak pandang sekeliling.

Sebab sekeliling dapur ni penuh kenangan tentang dia.

Dan hati aku mula rasa lain. Ada ruang yang terbuka besar, tak nampak dari luar, tapi dalam dada, macam lantai reput yang menunggu masa runtuh.

Kosong. Sunyi. Separuh hilang. Tapi aku tahan. Aku perlu jadi kuat. Sebab dia tak ada di sini lagi. Dan sebab aku tahu, aku cuma abang. Cuma abang, di matanya.

Tapi di hati aku?

Lebih dari itu. Cuma tak pernah diberi nama.

Dan mungkin sekarang... tak perlu pun dinamakan.

Cuma dirasa. Dalam diam yang panjang, dan rindu yang akan tinggal tak bersuara.

ns216.73.216.8da2